সময় (এবং আপেক্ষিকতা)

“Time, you old gipsy man,

Will you not stay,

Put up your caravan

Just for one day?”

শহরের বাইরে গিয়েছিলাম। ফিরতি পথে এক বিমানবন্দরে লম্বা বিরতি। লাঞ্চ সারলাম, অনেক সময় ধরে বাথরুম সারলাম, দুই-একটা কাজের ফোন সারলাম, বাচ্চাদের সাথে ডু-ইউ-সি-হোয়াট-আই-সি খেললাম, এরপরও দেখি স্টপওভারের সময়টা শেষ হচ্ছে না। এর মধ্যে ফ্লাইট আরো পিছিয়েছে। শেষমেষ একটা ম্যাগাজিন স্টলে হানা দিলাম। হালকা কিছু কিনে বাকি সময়টা কাটিয়ে দেবো ঠিক করলাম।

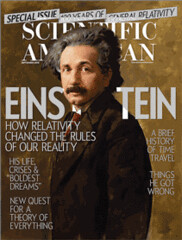

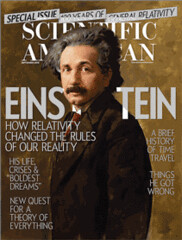

হঠাৎই চোখে পড়লো সায়েন্টিফিক আমেরিকান পত্রিকার সেপ্টেম্বর সংখ্যাটি। প্রচ্ছদের এই লোকটাকে আমরা প্রায় সবাই চিনি। বলা যায় এই ভদ্রলোকের নামটা আর বিশেষ্য নয়; বরং, কাউকে ভীষণ রকম জ্ঞানী বোঝাতে হলে আমরা এই লোকের নামকে বিশেষণ হিসেবেই ব্যবহার করি।

এটা ২০১৫ সাল। ঠিক একশ বছর আগে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন তাঁর জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটি প্রকাশ করেন। বিনা দ্বিধায় পত্রিকাটা কিনে পড়া শুরু করলাম। পড়তে গিয়ে মনে হল স্টপওভারটা আরেকটু বেশি হলেই ভালো হতো। প্লেনটা আরেকটু দেরিতে ছাড়তে পারে?

সময়টাকে একটু প্রসারিত করা যায় না?

এই সংখ্যাতে থিওরি অফ রিলেটিভিটির বিভিন্ন দিক আছে, মহাবিশ্ব ও কসমোলজিতে রিলেটিভিটির প্রয়োগ আছে, বলা যায় গত শতাব্দীর সবচেয়ে যুগান্তকারী আবিষ্কারের প্রতিটি দিক তুলে ধরা হয়েছে এতে। একই সঙ্গে আইনস্টাইনের ব্যক্তিগত জীবন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোল, তাঁর ভুলগুলো – কোনো কিছুই বাদ যায় নি।

জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটি প্রকাশিত হওয়ার বছর দশেক আগে আইনস্টাইন স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটি প্রকাশ করেন। আইনস্টাইন তখন কোনো বিখ্যাত ব্যক্তি নন। তিনি তখন কাজ করতেন সুইস পেটেন্ট অফিসে। বর্তমানে এই কাজকে “পেটেন্ট এক্সামিনার” বা পেটেন্ট পরীক্ষক বললেও সেই সময় একে “পেটেন্ট ক্লার্ক” বলা হতো। নতুন কোনো আবিষ্কারের জন্য কেউ পেটেন্টের আবেদন করলে পরীক্ষক সেই আবেদন যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষণ করে দেখেন যে আবিষ্কারটা সত্যিকার অর্থেই নতুন। আইনস্টাইন এই কাজের ফাঁকে ফাঁকেই তাঁর গবেষণা পত্রগুলো তৈরি করেন।

স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটিটা আসলে কি? উইকিপিডিয়া বলছে…

In physics, special relativity (SR, also known as the special theory of relativity or STR) is the generally accepted physical theory regarding the relationship between space and time. It is based on two postulates: (1) that the laws of physics are invariant (i.e. identical) in all inertial systems (non-accelerating frames of reference); and (2) that the speed of light in a vacuum is the same for all observers, regardless of the motion of the light source. It was originally proposed in 1905 by Albert Einstein in the paper “On the Electrodynamics of Moving Bodies”

অর্থাৎ, সহজ ভাষাতে বললে – স্থান আর কাল – যেই দুটো শব্দ আমরা প্রায় পাশাপাশিই ব্যবহার করি, সেইগুলো জিনিস আসলে সম্পর্কিত। দুটো মূল ধারণার উপরে এটা দাঁড়িয়ে আছে। সেই দুটো ধারণার একটা হচ্ছে, পদার্থবিদ্যার সূত্র সকল জড় কাঠামোর জন্য একইভাবে সত্য এবং শূন্যস্থানে আলোর বেগের ধ্রুবক।

আলোর বেগ ধ্রুব, এবং কোন অবস্থান থেকে মাপা হচ্ছে সেটার উপর নির্ভর করে না। এটা শুনতে খুব সাধারণ ঘটনা মনে হলেও আসলে এটা অসাধারণ একটা ব্যাপার। আইনস্টাইন স্পেশাল রিলেটিভিটি থিওরি প্রকাশের প্রায় ২৫ বছর আগে মাইকেলসন এবং মর্লি পরীক্ষা করে দেখান যে আলোর প্রবাহের জন্য কোনো মাধ্যমের (ইথার) দরকার হয় না এবং মাধ্যমভেদে আলো বেগের তারতম্য হয় না। স্পেশাল রিলেটিভিটির মূল ভিত্তিটা এইখানে।

ধরা যাক – দুটো গাড়ি পাশাপাশি ৫০ মাইল/ঘণ্টা এবং ৩০ মাইল/ঘণ্টা বেগে চলছে। প্রথম গাড়িটা থেকে দ্বিতীয় গাড়ির বেগ মাপলে, আপেক্ষিক বেগ হবে ২০ মাইল/ঘণ্টা। এইবার একটা গাড়িকে অত্যন্ত দ্রুতগামী রকেট হিসাবে চিন্তা করি। ধরা যাক, রকেটটি আলোর বেগের ২৫% বেগে যাচ্ছে (বাস্তবে যা এখনও অসম্ভব)। রকেটের পাশে এখন আর কোনো গাড়ি নেই, বরং একটা আলোর রশ্মি যাচ্ছে। এই বার যদি রকেট থেকে পাশের আলোক রশ্মির বেগ মাপা হয়, তাহলে সেইটা দুই গাড়ির উদাহরণের মতো আপেক্ষিক বেগ হবে না। আলোর বেগ স্থির অবস্থান থেকে মাপলেও যা, গতিশীল অবস্থান থেকে মাপলেও সেই একই। এটা যদি না হতো, তাহলে আলোর বেগ একেক গতিশীল অবস্থাতে একেক রকম হতো।

এটা সম্ভব হয় তখনই যখন গতিশীল বস্তু থেকে মাপা সময় এবং দৈর্ঘ্য স্থির অবস্থানের তুলনাতে কম হবে। মানে হচ্ছে আলোর বেগকে ধ্রুব রাখতে গিয়েই ব্যাপারগুলো ঘটছে। সুতরাং, এই তত্ত্বের সাথে সাথে আরও কিছু মৌলিক অজানা বিষয় বের হয়ে আসে। একটা হচ্ছে যে কোনো বস্তুর জন্য সর্বোচ্চ বেগ হচ্ছে আলোর বেগ। অর্থাৎ, আইনস্টাইন এসে মহাজাগতিক গতিসীমা ঠিক করে দিলেন। এর পাশাপাশি বস্তু এবং শক্তির রূপান্তরের ব্যাপারটাও প্রমাণিত হয়। বস্তু থেকে শক্তি আর শক্তি থেকে যে বস্তু পাওয়া যায়, সেই সংক্রান্ত E = mc^2 সূত্রটা আমরা স্কুলেই পড়েছি।

সময় প্রসারণ বা টাইম ডাইলেশন, দৈর্ঘ্য সংকোচন, আপেক্ষিক ভর – এই ব্যাপারগুলোও স্পেশাল রিলেটিভিটি প্রথমবারের মতো প্রমাণ করেছে। খুব সাধারণ ভাষায় বলতে গেলে – দুই জন পর্যবেক্ষকের একজন যদি গতিশীল থাকেন এবং অন্যজন যদি স্থির থাকেন, তাহলে তাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে মাপা সময়, দৈর্ঘ্য, ভর অপরের তুলনায় ভিন্ন হবে। ঠিক কতখানি ভিন্ন হবে, সেটা খুব নির্দিষ্ট করে বলে দেয় স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটি।

আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক মনে হয় টাইম ডাইলেশনের ব্যাপারটা। আমার এই লেখাটা টাইম ডাইলেশনেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাই। লেখাটার নাম তাই দিয়েছি সময় (এবং আপেক্ষিকতা); জিনিসটা আইসক্রিমের মতো, ধরে রাখা যায় না, গলে বেরিয়ে যায়। আমাদের হাতে সময় থাকে না (সম্ভবত ঘড়ি হাতে পরা হয় দেখে হাতে সময়ের ব্যাপারটা এসেছে, এখন অনেকেই ঘড়ি পরেন না, পকেট থেকে সেলফোন বের করে সময় দেখে নেন – এখন সময় আমাদের পকেটে থাকে), পড়ার সময় থাকে না, বন্ধুদের সাথে আড্ডার সময় থাকে না। অঞ্জনের গানের কথায় বললে…

“সেই মন-প্রাণ খুলে গল্প করার দিন শেষ,

শুধু তাড়াহুড়ো করে যদি কিছু কথা বলে ফেলা যায়..

সময় যা ছিলো হাতে সবটাই নিঃশেষ,

পড়ে আছে শুধু অজস্র অসময়..”

সময় নিয়ে কিছু বলতে গেলেই কিছুটা হাহাকার চলে আসে। কেননা সময় এসে তারুণ্যকে কেড়ে নেয়, স্মৃতিকে ফিকে করে দেয়, মাথার চুলের রঙ পালটে দেয়, শৈশবকে টেনে নিয়ে ফেলে দেয় মধ্যবয়েসে। সময়ের আঁচড় থেকে আমরা কেউই মুক্ত নই। ভদ্রলোক এমনই খতরনাক!

টাইম ট্র্যাভেল করে ভবিষ্যতে ভ্রমণ করা কি সম্ভব? উত্তর হচ্ছে – অবশ্যই সম্ভব। আমরা প্রতি মিনিটেই ভবিষ্যতে যাচ্ছি, প্রতি মিনিটে আমরা ঠিক এক মিনিট পথ পাড়ি দিচ্ছি সময়ে। এই গতিতেই আমরা সবাই টাইম ট্র্যাভেল করি। আজকে যেটা অনাগত ভবিষ্যত, সেটা এক সময়ে আর অনাগত থাকে না, বরং এক সময়ে দূর অতীত হয়ে যায়। প্রশ্নটা হচ্ছে আমরা কি আমাদের ভবিষ্যত যাত্রার গতি বাড়াতে পারি? স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটি বলছে সেটা সম্ভব।

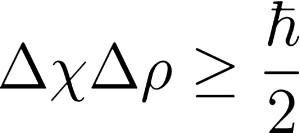

সময় প্রসারণ বা টাইম ডাইলেশনের এই সূত্রটা দেখুন –

এই সূত্র বলছে অর্থাৎ সাঁই সাঁই করে কোথাও যেতে থাকলে আমরা যে শুধু স্থানে অগ্রগামী হই তা নয়, কালেও অগ্রগামী হই। যেটা একটু আগেই বলেছি সময় জিনিসটা আপেক্ষিক, এটা নির্ভর করে পর্যবেক্ষকের উপর। দুজন পর্যবেক্ষকের একজন স্থির এবং অপরজন গতিশীল হলে, গতিশীল পর্যবেক্ষকের সময় স্থির পর্যবেক্ষকের তুলনাতে ধীরে চলবে। অর্থাৎ গতিশীল পর্যবেক্ষক স্থির পর্যবেক্ষকের তুলনায় তাড়াতাড়ি ভবিষ্যতের দিকে রওনা দিচ্ছেন।

একটা উদাহরণ দেখি।

ধরা যাক, দুই যমজ ভাই – হাসান ও হোসেন। দু’জনের বয়েসই ২৫। ঠিক হলো যে হাসান স্পেসশিপে করে দূরের এক গ্রহে যাবে, গ্রহটা ১২ আলোক বর্ষ দূরে। স্পেসশিপের গতি 0.6c তে স্থির হলো। অর্থাৎ আলোর বেগের ষাট শতাংশ। এই বেগে ১২ আলোক বর্ষ যেতে হাসানের ২০ বছর লাগবে। ফিরতে আরও ২০ বছর। অর্থাৎ ৪০ বছর এই দুই ভাইয়ের দেখা হবে না।

হাসান একটু মন খারাপ করলেও বিজ্ঞানের স্বার্থে হোসেনকে “গুড বাই” বলে স্পেসশিপে উঠে গেলো। আরেকটা ব্যাপার দুই ভাই মিলে ঠিক করলো যে তারা একে অপরকে প্রতি বছর একটা করে মেসেজ পাঠাবে। এই অবস্থায় ওপরের টাইম ডাইলেশনের সূত্রটা কেমন দাঁড়াবে?

হাসানের স্পেসশিপের বেগ আলোর বেগের ৬০ ভাগ। অর্থা ১২ আলোক বর্ষ পাড়ি দিতে তার লাগবে ১২/০.৬ = ২০ বছর। ফিরতে লাগবে আরও ২০ বছর। সুতরাং ২০ + ২০ = ৪০ বছর পরে সে যখন ফিরবে তার বয়েস তখন ৬৫। এই চল্লিশ বছরে সে হোসেনকে ৪০ টি মেসেজ পাঠাবে।

এই উপরের সূত্রটা প্রয়োগ করে হোসেনের ঘড়ির সময় বের করি।

হোসেনের ঘড়ির সময় = হাসানের ঘড়ির সময় / বর্গমূল( (১ – (হাসানের বেগ/আলোর বেগ) ** ২ ) )

হাসানের সময় ৪০ বছর।

হাসানের বেগ/আলোর বেগ = ০.৬, তার বর্গ হচ্ছে ০.৩৬

সুতরাং হরের অংশটা হচ্ছে ১ – ০.৩৬ = ০.৬৪ এর বর্গমূল = ০.৮

তাহলে হোসেনের ঘড়ির সময় = ৪০ /০.৮ = ৫০ বছর

যেই সময়টা হাসান স্পেসশিপে ছিল, সেই সময়ে হোসেন ৫০ টা মেসেজ পাঠাবে হাসানকে। হাসান যখন ফিরে আসবে হোসেনের বয়েস তখন হবে = ২৫ + ৫০ = ৭৫

হাসান ৬৫ বছর বয়েসে ফিরে এসেছে এমন এক জায়গাতে, যেখানে স্থির থাকলে তার বয়েস হতো ৭৫। অর্থাৎ হাসান চল্লিশ বছর গতিশীল থেকে ১০ বছর ভবিষ্যতে পাড়ি দিয়ে ফেলেছে।

আমাদের সাধারণ বেগের জন্য টাইম ডাইলেশনের পরিমাণ তুচ্ছ। আপনারা যদি এই সূত্রে জেট প্লেনের গতিও বসানো তবুও খুবই নগণ্য পার্থক্য পাবেন সময়ের।

আরও একটা উদাহরণ দেওয়া যাক, এটা অবশ্য কাল্পনিক উদাহরণ নয়, বরং বেশ বাস্তব।

পৃথিবীর মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি টাইম ট্রাভেল করার রেকর্ডটা সার্গেই ক্রিকলায়েভের (Sergei Krikalev)। উনি ৮০৩ দিনের কিছু বেশি সময় মহাশূন্যে পরিভ্রমণ করেছেন – এই সময়ে বেগের কারণে আমাদের পৃথিবীর মানুষদের থেকে তাঁর ঘড়ি ০.০২ সেকেন্ড কম চলেছে। অর্থাৎ এতোদিন বাইরে থাকার কারণে তাঁর তারুণ্য তিনি ধরে রেখেছেন – আমাদের চেয়ে পুরো ০.০২ সেকেন্ড বেশি তরুণ তিনি।

তবে ব্যাপারটা সর্বত্রই তুচ্ছ করা যায় না। আমাদের গাড়িতে আমরা যেই জিপিএস ব্যবহার করি সেইগুলো স্যাটেলাইটের সাথে যোগাযোগ স্থাপনা করে ভূমিতে আমাদের নির্দিষ্ট অবস্থান জানিয়ে দেয়। কিন্তু আমাদের গাড়ির তুলনায় স্যাটেলাইটের গতি অনেক। জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইটের বেগ ঘণ্টাতে প্রায় ২২,২৩৬ মাইল, বা সেকেন্ডে ৩ কিলোমিটারের সামান্য বেশি। এটা যদিও আলোর বেগের তুলনাতে তুচ্ছ তবুও জিপিএসের ঘড়ি স্যাটেলাইটের সাথে মিলানোর জন্য সূক্ষ্ম টাইম ডাইলেশনের হিসাবটাও নেওয়া হয়, কেননা জিপিএসকে খুব নির্ভুলভাবে অবস্থান জানাতে হয়।

সুতরাং বন্ধুগণ, তারুণ্য ধরে রাখতে হলে দৌড়ের উপর থাকতে হবে। আলোর বেগের কাছাকাছি বেগে দৌড়াতে পারলে চিরতারুণ্য ধরে রাখতে পারবেন। সেটা যদি নাও পারেন, একটু হাঁটাহাঁটি করলেও সময়ের আঁচড় রুখতে পারবেন, নাহ স্পেশাল রিলেটিভিটির কথা বলছি না, আপনার দেহ ঘড়িটা ঠিক ঠিক টিকটিক করে যাবে।

উৎস ঃ https://bigganjatra.org/time_and_relativity/

Will you not stay,

Put up your caravan

Just for one day?”

শহরের বাইরে গিয়েছিলাম। ফিরতি পথে এক বিমানবন্দরে লম্বা বিরতি। লাঞ্চ সারলাম, অনেক সময় ধরে বাথরুম সারলাম, দুই-একটা কাজের ফোন সারলাম, বাচ্চাদের সাথে ডু-ইউ-সি-হোয়াট-আই-সি খেললাম, এরপরও দেখি স্টপওভারের সময়টা শেষ হচ্ছে না। এর মধ্যে ফ্লাইট আরো পিছিয়েছে। শেষমেষ একটা ম্যাগাজিন স্টলে হানা দিলাম। হালকা কিছু কিনে বাকি সময়টা কাটিয়ে দেবো ঠিক করলাম।

হঠাৎই চোখে পড়লো সায়েন্টিফিক আমেরিকান পত্রিকার সেপ্টেম্বর সংখ্যাটি। প্রচ্ছদের এই লোকটাকে আমরা প্রায় সবাই চিনি। বলা যায় এই ভদ্রলোকের নামটা আর বিশেষ্য নয়; বরং, কাউকে ভীষণ রকম জ্ঞানী বোঝাতে হলে আমরা এই লোকের নামকে বিশেষণ হিসেবেই ব্যবহার করি।

এটা ২০১৫ সাল। ঠিক একশ বছর আগে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন তাঁর জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটি প্রকাশ করেন। বিনা দ্বিধায় পত্রিকাটা কিনে পড়া শুরু করলাম। পড়তে গিয়ে মনে হল স্টপওভারটা আরেকটু বেশি হলেই ভালো হতো। প্লেনটা আরেকটু দেরিতে ছাড়তে পারে?

সময়টাকে একটু প্রসারিত করা যায় না?

এই সংখ্যাতে থিওরি অফ রিলেটিভিটির বিভিন্ন দিক আছে, মহাবিশ্ব ও কসমোলজিতে রিলেটিভিটির প্রয়োগ আছে, বলা যায় গত শতাব্দীর সবচেয়ে যুগান্তকারী আবিষ্কারের প্রতিটি দিক তুলে ধরা হয়েছে এতে। একই সঙ্গে আইনস্টাইনের ব্যক্তিগত জীবন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোল, তাঁর ভুলগুলো – কোনো কিছুই বাদ যায় নি।

জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটি প্রকাশিত হওয়ার বছর দশেক আগে আইনস্টাইন স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটি প্রকাশ করেন। আইনস্টাইন তখন কোনো বিখ্যাত ব্যক্তি নন। তিনি তখন কাজ করতেন সুইস পেটেন্ট অফিসে। বর্তমানে এই কাজকে “পেটেন্ট এক্সামিনার” বা পেটেন্ট পরীক্ষক বললেও সেই সময় একে “পেটেন্ট ক্লার্ক” বলা হতো। নতুন কোনো আবিষ্কারের জন্য কেউ পেটেন্টের আবেদন করলে পরীক্ষক সেই আবেদন যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষণ করে দেখেন যে আবিষ্কারটা সত্যিকার অর্থেই নতুন। আইনস্টাইন এই কাজের ফাঁকে ফাঁকেই তাঁর গবেষণা পত্রগুলো তৈরি করেন।

স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটিটা আসলে কি? উইকিপিডিয়া বলছে…

In physics, special relativity (SR, also known as the special theory of relativity or STR) is the generally accepted physical theory regarding the relationship between space and time. It is based on two postulates: (1) that the laws of physics are invariant (i.e. identical) in all inertial systems (non-accelerating frames of reference); and (2) that the speed of light in a vacuum is the same for all observers, regardless of the motion of the light source. It was originally proposed in 1905 by Albert Einstein in the paper “On the Electrodynamics of Moving Bodies”

অর্থাৎ, সহজ ভাষাতে বললে – স্থান আর কাল – যেই দুটো শব্দ আমরা প্রায় পাশাপাশিই ব্যবহার করি, সেইগুলো জিনিস আসলে সম্পর্কিত। দুটো মূল ধারণার উপরে এটা দাঁড়িয়ে আছে। সেই দুটো ধারণার একটা হচ্ছে, পদার্থবিদ্যার সূত্র সকল জড় কাঠামোর জন্য একইভাবে সত্য এবং শূন্যস্থানে আলোর বেগের ধ্রুবক।

আলোর বেগ ধ্রুব, এবং কোন অবস্থান থেকে মাপা হচ্ছে সেটার উপর নির্ভর করে না। এটা শুনতে খুব সাধারণ ঘটনা মনে হলেও আসলে এটা অসাধারণ একটা ব্যাপার। আইনস্টাইন স্পেশাল রিলেটিভিটি থিওরি প্রকাশের প্রায় ২৫ বছর আগে মাইকেলসন এবং মর্লি পরীক্ষা করে দেখান যে আলোর প্রবাহের জন্য কোনো মাধ্যমের (ইথার) দরকার হয় না এবং মাধ্যমভেদে আলো বেগের তারতম্য হয় না। স্পেশাল রিলেটিভিটির মূল ভিত্তিটা এইখানে।

ধরা যাক – দুটো গাড়ি পাশাপাশি ৫০ মাইল/ঘণ্টা এবং ৩০ মাইল/ঘণ্টা বেগে চলছে। প্রথম গাড়িটা থেকে দ্বিতীয় গাড়ির বেগ মাপলে, আপেক্ষিক বেগ হবে ২০ মাইল/ঘণ্টা। এইবার একটা গাড়িকে অত্যন্ত দ্রুতগামী রকেট হিসাবে চিন্তা করি। ধরা যাক, রকেটটি আলোর বেগের ২৫% বেগে যাচ্ছে (বাস্তবে যা এখনও অসম্ভব)। রকেটের পাশে এখন আর কোনো গাড়ি নেই, বরং একটা আলোর রশ্মি যাচ্ছে। এই বার যদি রকেট থেকে পাশের আলোক রশ্মির বেগ মাপা হয়, তাহলে সেইটা দুই গাড়ির উদাহরণের মতো আপেক্ষিক বেগ হবে না। আলোর বেগ স্থির অবস্থান থেকে মাপলেও যা, গতিশীল অবস্থান থেকে মাপলেও সেই একই। এটা যদি না হতো, তাহলে আলোর বেগ একেক গতিশীল অবস্থাতে একেক রকম হতো।

এটা সম্ভব হয় তখনই যখন গতিশীল বস্তু থেকে মাপা সময় এবং দৈর্ঘ্য স্থির অবস্থানের তুলনাতে কম হবে। মানে হচ্ছে আলোর বেগকে ধ্রুব রাখতে গিয়েই ব্যাপারগুলো ঘটছে। সুতরাং, এই তত্ত্বের সাথে সাথে আরও কিছু মৌলিক অজানা বিষয় বের হয়ে আসে। একটা হচ্ছে যে কোনো বস্তুর জন্য সর্বোচ্চ বেগ হচ্ছে আলোর বেগ। অর্থাৎ, আইনস্টাইন এসে মহাজাগতিক গতিসীমা ঠিক করে দিলেন। এর পাশাপাশি বস্তু এবং শক্তির রূপান্তরের ব্যাপারটাও প্রমাণিত হয়। বস্তু থেকে শক্তি আর শক্তি থেকে যে বস্তু পাওয়া যায়, সেই সংক্রান্ত E = mc^2 সূত্রটা আমরা স্কুলেই পড়েছি।

সময় প্রসারণ বা টাইম ডাইলেশন, দৈর্ঘ্য সংকোচন, আপেক্ষিক ভর – এই ব্যাপারগুলোও স্পেশাল রিলেটিভিটি প্রথমবারের মতো প্রমাণ করেছে। খুব সাধারণ ভাষায় বলতে গেলে – দুই জন পর্যবেক্ষকের একজন যদি গতিশীল থাকেন এবং অন্যজন যদি স্থির থাকেন, তাহলে তাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে মাপা সময়, দৈর্ঘ্য, ভর অপরের তুলনায় ভিন্ন হবে। ঠিক কতখানি ভিন্ন হবে, সেটা খুব নির্দিষ্ট করে বলে দেয় স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটি।

আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক মনে হয় টাইম ডাইলেশনের ব্যাপারটা। আমার এই লেখাটা টাইম ডাইলেশনেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাই। লেখাটার নাম তাই দিয়েছি সময় (এবং আপেক্ষিকতা); জিনিসটা আইসক্রিমের মতো, ধরে রাখা যায় না, গলে বেরিয়ে যায়। আমাদের হাতে সময় থাকে না (সম্ভবত ঘড়ি হাতে পরা হয় দেখে হাতে সময়ের ব্যাপারটা এসেছে, এখন অনেকেই ঘড়ি পরেন না, পকেট থেকে সেলফোন বের করে সময় দেখে নেন – এখন সময় আমাদের পকেটে থাকে), পড়ার সময় থাকে না, বন্ধুদের সাথে আড্ডার সময় থাকে না। অঞ্জনের গানের কথায় বললে…

“সেই মন-প্রাণ খুলে গল্প করার দিন শেষ,

শুধু তাড়াহুড়ো করে যদি কিছু কথা বলে ফেলা যায়..

সময় যা ছিলো হাতে সবটাই নিঃশেষ,

পড়ে আছে শুধু অজস্র অসময়..”

সময় নিয়ে কিছু বলতে গেলেই কিছুটা হাহাকার চলে আসে। কেননা সময় এসে তারুণ্যকে কেড়ে নেয়, স্মৃতিকে ফিকে করে দেয়, মাথার চুলের রঙ পালটে দেয়, শৈশবকে টেনে নিয়ে ফেলে দেয় মধ্যবয়েসে। সময়ের আঁচড় থেকে আমরা কেউই মুক্ত নই। ভদ্রলোক এমনই খতরনাক!

টাইম ট্র্যাভেল করে ভবিষ্যতে ভ্রমণ করা কি সম্ভব? উত্তর হচ্ছে – অবশ্যই সম্ভব। আমরা প্রতি মিনিটেই ভবিষ্যতে যাচ্ছি, প্রতি মিনিটে আমরা ঠিক এক মিনিট পথ পাড়ি দিচ্ছি সময়ে। এই গতিতেই আমরা সবাই টাইম ট্র্যাভেল করি। আজকে যেটা অনাগত ভবিষ্যত, সেটা এক সময়ে আর অনাগত থাকে না, বরং এক সময়ে দূর অতীত হয়ে যায়। প্রশ্নটা হচ্ছে আমরা কি আমাদের ভবিষ্যত যাত্রার গতি বাড়াতে পারি? স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটি বলছে সেটা সম্ভব।

সময় প্রসারণ বা টাইম ডাইলেশনের এই সূত্রটা দেখুন –

এই সূত্র বলছে অর্থাৎ সাঁই সাঁই করে কোথাও যেতে থাকলে আমরা যে শুধু স্থানে অগ্রগামী হই তা নয়, কালেও অগ্রগামী হই। যেটা একটু আগেই বলেছি সময় জিনিসটা আপেক্ষিক, এটা নির্ভর করে পর্যবেক্ষকের উপর। দুজন পর্যবেক্ষকের একজন স্থির এবং অপরজন গতিশীল হলে, গতিশীল পর্যবেক্ষকের সময় স্থির পর্যবেক্ষকের তুলনাতে ধীরে চলবে। অর্থাৎ গতিশীল পর্যবেক্ষক স্থির পর্যবেক্ষকের তুলনায় তাড়াতাড়ি ভবিষ্যতের দিকে রওনা দিচ্ছেন।

একটা উদাহরণ দেখি।

ধরা যাক, দুই যমজ ভাই – হাসান ও হোসেন। দু’জনের বয়েসই ২৫। ঠিক হলো যে হাসান স্পেসশিপে করে দূরের এক গ্রহে যাবে, গ্রহটা ১২ আলোক বর্ষ দূরে। স্পেসশিপের গতি 0.6c তে স্থির হলো। অর্থাৎ আলোর বেগের ষাট শতাংশ। এই বেগে ১২ আলোক বর্ষ যেতে হাসানের ২০ বছর লাগবে। ফিরতে আরও ২০ বছর। অর্থাৎ ৪০ বছর এই দুই ভাইয়ের দেখা হবে না।

হাসান একটু মন খারাপ করলেও বিজ্ঞানের স্বার্থে হোসেনকে “গুড বাই” বলে স্পেসশিপে উঠে গেলো। আরেকটা ব্যাপার দুই ভাই মিলে ঠিক করলো যে তারা একে অপরকে প্রতি বছর একটা করে মেসেজ পাঠাবে। এই অবস্থায় ওপরের টাইম ডাইলেশনের সূত্রটা কেমন দাঁড়াবে?

হাসানের স্পেসশিপের বেগ আলোর বেগের ৬০ ভাগ। অর্থা ১২ আলোক বর্ষ পাড়ি দিতে তার লাগবে ১২/০.৬ = ২০ বছর। ফিরতে লাগবে আরও ২০ বছর। সুতরাং ২০ + ২০ = ৪০ বছর পরে সে যখন ফিরবে তার বয়েস তখন ৬৫। এই চল্লিশ বছরে সে হোসেনকে ৪০ টি মেসেজ পাঠাবে।

এই উপরের সূত্রটা প্রয়োগ করে হোসেনের ঘড়ির সময় বের করি।

হোসেনের ঘড়ির সময় = হাসানের ঘড়ির সময় / বর্গমূল( (১ – (হাসানের বেগ/আলোর বেগ) ** ২ ) )

হাসানের সময় ৪০ বছর।

হাসানের বেগ/আলোর বেগ = ০.৬, তার বর্গ হচ্ছে ০.৩৬

সুতরাং হরের অংশটা হচ্ছে ১ – ০.৩৬ = ০.৬৪ এর বর্গমূল = ০.৮

তাহলে হোসেনের ঘড়ির সময় = ৪০ /০.৮ = ৫০ বছর

যেই সময়টা হাসান স্পেসশিপে ছিল, সেই সময়ে হোসেন ৫০ টা মেসেজ পাঠাবে হাসানকে। হাসান যখন ফিরে আসবে হোসেনের বয়েস তখন হবে = ২৫ + ৫০ = ৭৫

হাসান ৬৫ বছর বয়েসে ফিরে এসেছে এমন এক জায়গাতে, যেখানে স্থির থাকলে তার বয়েস হতো ৭৫। অর্থাৎ হাসান চল্লিশ বছর গতিশীল থেকে ১০ বছর ভবিষ্যতে পাড়ি দিয়ে ফেলেছে।

আমাদের সাধারণ বেগের জন্য টাইম ডাইলেশনের পরিমাণ তুচ্ছ। আপনারা যদি এই সূত্রে জেট প্লেনের গতিও বসানো তবুও খুবই নগণ্য পার্থক্য পাবেন সময়ের।

আরও একটা উদাহরণ দেওয়া যাক, এটা অবশ্য কাল্পনিক উদাহরণ নয়, বরং বেশ বাস্তব।

পৃথিবীর মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি টাইম ট্রাভেল করার রেকর্ডটা সার্গেই ক্রিকলায়েভের (Sergei Krikalev)। উনি ৮০৩ দিনের কিছু বেশি সময় মহাশূন্যে পরিভ্রমণ করেছেন – এই সময়ে বেগের কারণে আমাদের পৃথিবীর মানুষদের থেকে তাঁর ঘড়ি ০.০২ সেকেন্ড কম চলেছে। অর্থাৎ এতোদিন বাইরে থাকার কারণে তাঁর তারুণ্য তিনি ধরে রেখেছেন – আমাদের চেয়ে পুরো ০.০২ সেকেন্ড বেশি তরুণ তিনি।

তবে ব্যাপারটা সর্বত্রই তুচ্ছ করা যায় না। আমাদের গাড়িতে আমরা যেই জিপিএস ব্যবহার করি সেইগুলো স্যাটেলাইটের সাথে যোগাযোগ স্থাপনা করে ভূমিতে আমাদের নির্দিষ্ট অবস্থান জানিয়ে দেয়। কিন্তু আমাদের গাড়ির তুলনায় স্যাটেলাইটের গতি অনেক। জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইটের বেগ ঘণ্টাতে প্রায় ২২,২৩৬ মাইল, বা সেকেন্ডে ৩ কিলোমিটারের সামান্য বেশি। এটা যদিও আলোর বেগের তুলনাতে তুচ্ছ তবুও জিপিএসের ঘড়ি স্যাটেলাইটের সাথে মিলানোর জন্য সূক্ষ্ম টাইম ডাইলেশনের হিসাবটাও নেওয়া হয়, কেননা জিপিএসকে খুব নির্ভুলভাবে অবস্থান জানাতে হয়।

সুতরাং বন্ধুগণ, তারুণ্য ধরে রাখতে হলে দৌড়ের উপর থাকতে হবে। আলোর বেগের কাছাকাছি বেগে দৌড়াতে পারলে চিরতারুণ্য ধরে রাখতে পারবেন। সেটা যদি নাও পারেন, একটু হাঁটাহাঁটি করলেও সময়ের আঁচড় রুখতে পারবেন, নাহ স্পেশাল রিলেটিভিটির কথা বলছি না, আপনার দেহ ঘড়িটা ঠিক ঠিক টিকটিক করে যাবে।

উৎস ঃ https://bigganjatra.org/time_and_relativity/